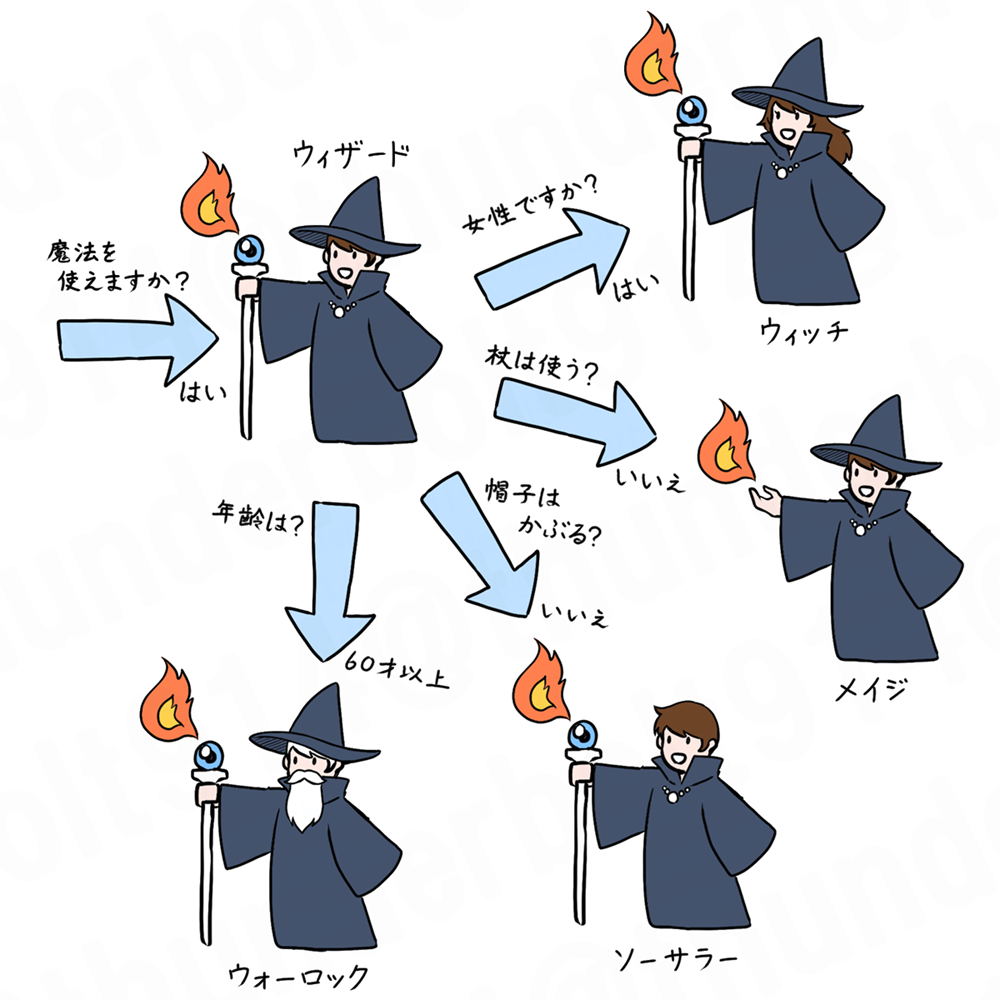

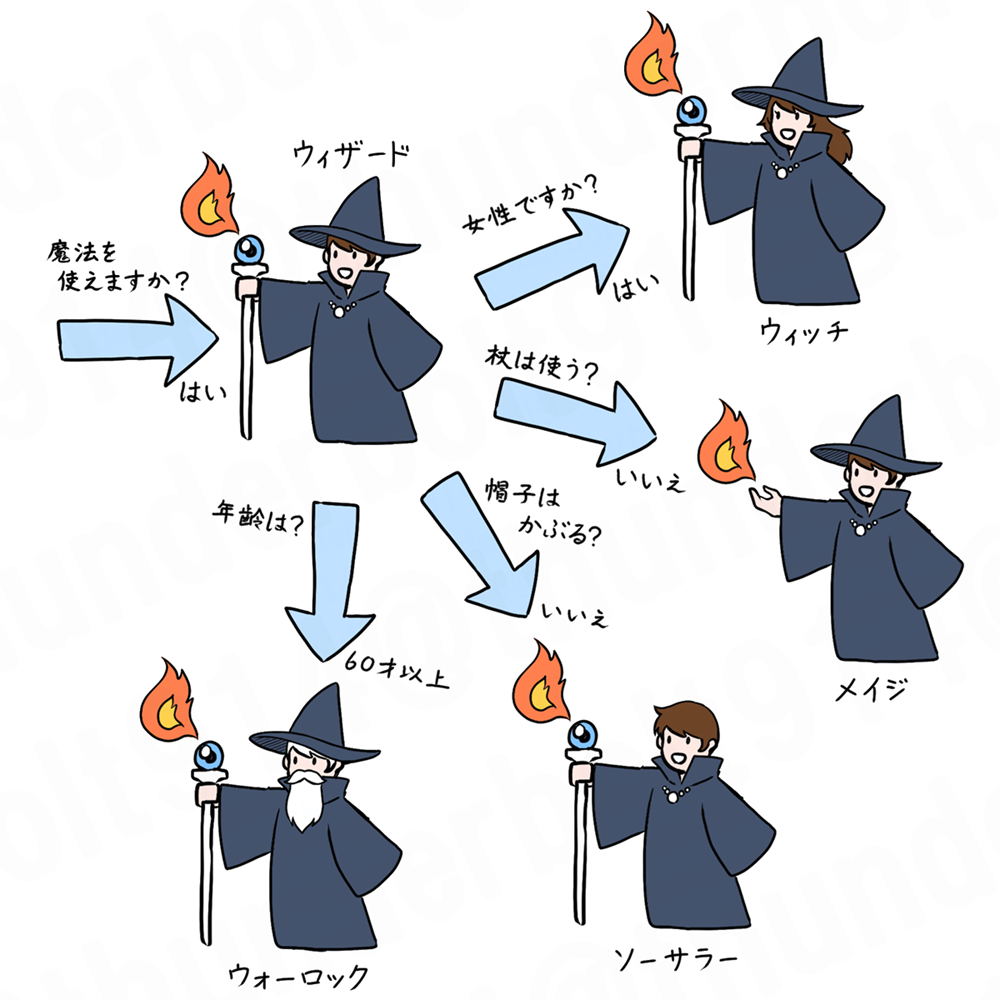

「このまえネットで見かけた『魔法を使うウィザードは、女性ならウィッチ、杖を使わないならメイジ、帽子をかぶらないならソーサラー、60歳を過ぎたらウォーロックになる』という、雑すぎる分類法を図化してみた。」(筆者がX(旧Twitter)に投稿したもの, 2024.10.23, https://x.com/thunderbolt914/status/1849026148484943967)

ある日のことである。

筆者はX(旧Twitter)で「『ウィッチ』はウィッチクラフト(魔術)の実践者。『ウィザード』は学習したり物体をつかって魔法を駆使するもの。『ウォーロック』は悪魔(デーモンや霊)を通して魔法の力を得るもの。『ソーサラー』は生まれつき魔法の才能を持ち、道具を使わずに魔法を使えるもの。つまりウィッチは女性限定ではなく、ただ女性が多いってことらしい∗1」という、日本ユーザーのポストを見かけた。ファンタジー作品やRPGに登場する、ウィッチなどの、いわゆる魔術師系のキャラクターの類別について言及したものである。

このポストは、別の海外ユーザーの発言を引用リポストしたものであり、引用元の内容は、以下のとおりである。

ウィッチはウィッチクラフトの実践者である。

ウィザードは研究と器物を通じて魔法を修得する。

ウォーロックは(デーモン、ダイモン、精霊による)悪魔的な手段を通じて魔法を修得する。

ソーサラーは生まれつき魔法が使え、道具を用いずに魔法を発現する。

これらは男女の区別を必要とせず、また作者によって変化する。∗2〔筆者訳〕

ウィザード: 現実の構造を操作する、学問として魔法を修めた魔法使い。

ウォーロック: 他次元界の存在との契約から得た魔法を使う者。

ソーサラー: 天性あるいは血筋ゆえの魔力をふるう呪文使い。∗5

ところで、冒頭で引用したポストは「ウィッチはウィッチクラフトの実践者であり、女性限定ではない」としており、ウィッチは男女を区別しないと説明していた。しかし大抵の人は、男のウィッチというものも存在すると聞いて驚いたり、男性でウィッチにあたるものはウォーロックだと思っていたりする∗6。たとえばJ. K. ローリングの『ハリー・ポッター』でも、ウィザードは男性の魔術師、ウィッチは女性の魔術師と、明確に使い分けている。一方で、J. R. R. トールキンの『指輪物語』では、ウィッチという単語を、男女の区別なく使用している。

先述した引用元ポストは、魔術師を指す単語の意味合いについて「作者によって変化する」とも言及していた。実際、ウィッチという言葉を、ローリングは女性に限定して使い、トールキンは男女を区別せず用いており、対照的である。ウォーロックやソーサラーについても、ウィッチやウィザードとの混同が見られる。

本稿では、ウィッチなどの魔術師を指す英単語が持つ意味合いを、複数の英語辞書を読み比べながら分析し、TRPGやファンタジー小説で採用されている設定との異同を検証する。

なお、本稿でおもに参照する英語辞書は、広範な語彙を収録し、多くの研究者によって利用されている『Oxford English Dictionary』(OED)と、英国の多くのクロスワードパズルの作成者と解答者が愛用している『The Chambers Dictionary』(TCD)のふたつである。

1. ハイガイ/AJ, 2024.9.28 AM7:47, https://x.com/highgai/status/1839799091183923610(2024.10.2)

2. van cartier, 2024.9.27 AM4:10, https://x.com/christopherXCI_/status/1839382163319644232(2024.10.2)

3. CHAMP GNE, 2024.9.27 AM2:20, https://x.com/smthnclssic/status/1839354363405537343(2024.10.2)

4. van cartier, 2024.9.27 AM11:11, https://x.com/christopherXCI_/status/1839487927132295218(2024.10.2)

5. 桂, 岡田, 滝野原, 楯野, 塚田, 柳田, 2022, p.45

6. 野村, 1987, p.169

本稿では「魔法」や「魔術師」という言葉を多用するが、筆者はこれらの単語を「magic(マジック)」および「magician(マジシャン)」の訳語として扱っている。

本論に入る前に、マジックとマジシャンの語源について見ておこう。

(1)マジックについて

Magicは、古フランス語のmagique、ラテン語のmagicus、ギリシア語のmagikéに由来する。

OEDは、マジックについて「霊的存在に介入させる力、あるいは自然の法則を操作する神秘的な力によって効果を発揮するといわれる手順により、物事の趨勢に影響し、さらに驚異的な物理現象を引き起こすとされる、いつわりの技術。ソーサリー、ウィッチクラフト。また、この技術を実践すること」と説明している。さらに、語源については「メイガスを見よ」と付記している。メイガス(マグス)については、第6章でくわしく述べる。

TCDは「精霊の助けを借りて、あるいは、『生命をあたえるもの』として特定の物体に宿っている力のような、自然の神秘の威力を使用して、驚くべき結果を生み出す技術。呪術、ソーサリー。手品によって錯覚を引き起こす技術。想像力または意志を超越する神秘的もしくは不思議な力」と説明している。

TCDは、神秘的で不思議な現象を引き起こす「魔法」と、手品や奇術としての「魔法」を併記し、想像と現実の二方向に目を向けているように感じられる。それに対して、OEDは、魔法を「いつわりの技術」と断言しているのがおもしろい。

(2)マジシャンについて

Magicianは、古フランス語のmagicien、ラテン語のmagicaに由来する。

OEDは、マジシャンについて「マジックまたはソーサリーに熟達した者。ネクロマンサー、ウィザード。ときに、手品の実践者、奇術師」と説明している。ちなみにnecromancerは「ネクロマンシーを実践する者。死者と交信できると自称する人。より一般的には、ウィザード、マジシャン、奇跡を行なう者、奇術師」、necromancyは「死者との交信によって将来の出来事などを明らかにできるとされる、いつわりの技術。より一般的には、マジック、呪術、奇術」としている。1-1でマジックが「いつわりの技術」と断言されていたように、ネクロマンシーも「いつわりの技術」と決めつけられている。

TCDは「マジシャンは、マジックに熟達した人。ウィザード、ソーサラー。呪術師、奇跡を行なう者」と説明している。

なお、おもに、いわゆる未開民族を扱う宗教人類学の文脈においては、マジックはもっぱら「呪術」と和訳され、「何らかの目的のために、超自然的存在(神、精霊その他)あるいは呪力の助けを借りて、種々の現象をおこさせようとする行為およびそれに関連する信仰の体系」を意味する∗1。マジシャンは「呪術師」と訳され、「呪術を行なう者」をいう∗2。

しかし本稿は、この慣習にこだわらない。

同様に、ウィッチは、もっぱらウィッチクラフト(妖術)もしくはソーサリー(邪術)を行なう女性(魔女)を意味し、邪術を行なう男性は、ウィザード、ソーサラー、ウォーロックなどといわれる。∗3

こうした事情も、本稿では考慮しない。

1. 小口, 堀, 1973, p.367

2. 前掲書, p.373

3. 前掲書, p.683

(1)ウィッチについて

Witchは、古英語の男性名詞wiccaと、その女性形wicceに由来する。いずれも動詞wiccian(魔法をかける)の派生語であり、witchはもともと両性に使われる。古英語のwitan(知っている)やケルト語と関連づけられることもあるが、実際には無関係である∗1。

OEDは、ウィッチについて、第1項で「ウィッチクラフトまたは魔法を実践する男。魔術師、ソーサラー、ウィザード」と説明し、「ホワイトウィッチを見よ」と付記している。さらに、第2項で「女性の魔術師。ソーサレス。後世では、とくに、悪魔や悪霊と関係することで超自然的な技法を使用できるようになったとされた女をいった」と説明し、こちらも「ホワイトウィッチを見よ」と付記している。

TCDは「ウィッチは、とくに悪魔または低級の悪霊との契約を通じて、超自然的または魔法の力と知識を持つとされる者、とくに女をいう。鬼婆、山姥∗2。…ウィザード(現代ではまれ)」と説明している。おおむね、OEDの説明と合致する。

このように、ウィッチの語意は複雑な過程から成り立っている。もともと男女通用だったところ、中世末から近世にかけて欧州で魔女狩りが巻き起こった影響により、ウィッチをもっぱら女性に限定する用法が広く定着してしまい、それが現代にまで尾を引いていると考えられる。

ちなみに、くりかえし言及されていたwhite witchについて、OEDは「善良な性格のウィッチ(もしくはウィザード)。有益な目的でウィッチクラフトを使う者。『白魔法』を実践する者」と説明している。逆にいうと、ホワイトウィッチではないウィッチは、悪辣な性格をしているのかもしれない。

ここでもウィッチはウィザードと並べて扱われており、ウィッチが本来男女を区別しなかったことを示唆している。

(2)ウィッチクラフトについて

Witchcraftは、古英語のwiccecræftに由来する。原意は「女魔術師の技」である。

OEDは、ウィッチクラフトについて「一人あるいは二人以上のウィッチによる施法。悪魔または悪霊と盟約した者が持つとされる超自然的な力を行使すること」と説明している。

TCDは「ウィッチの技巧または施法。黒魔術∗3、ソーサリー。超自然的な力」と説明している。

よく似た単語として、ウィッチの派生語であるwitcheryがあるが、OEDは「ウィッチェリーは、ウィッチクラフトを使用すること又は実践すること」、TCDは「ウィッチクラフト、魅力」と説明している。

(3)女性の魔術師としてのウィッチ

ウィッチという言葉は、もともと男女の区別なく使用されていた。しかし魔女狩りの時代を経て、もっぱら女性の魔術師を指すようになった。

実際に、ローリングは、女性の魔術師を意味する言葉として「ウィッチ」を使用している。

『ハリー・ポッターと賢者の石』では、主人公ハリーに、ハグリッドが「Now, yer mum an’ dad were as good a witch an’ wizard as I ever knew.∗4(おまえの父さん、母さんはな、おれの知っとる中で一番すぐれた魔法使いと魔女だったよ∗5)」と語る場面が描かれている。ローリングは、ウィザードを男性の魔術師、ウィッチを女性の魔術師と、明確に使い分けている。

ただし、男女の魔術師をひとくくりにした言い回しとして「wizards or witches∗4」や「Witches and Wizards∗6」を用いている一方で、魔法使いと魔女が利用する金融機関であるグリンゴッツ銀行を「Wizards’ bank∗7(魔法使いの銀行∗8)」と呼んだり、ハリーの父親や母親がうつった写真を「wizard photographs∗9(魔法使いの写真∗10)」と表現している例がある。英語のmanが、「男」と、男女を区別しない「人間」の両方を意味するように、ローリングは「ウィザード」という言葉に「男性の魔術師」と、ウィッチとウィザードをひとくくりにした「魔術師」という意味を持たせているとも考えられる。

(4)ウィッチと魔女狩り

『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』では、ハリーが「14世紀における魔女の火あぶりの刑は無意味だった――意見を述べよ」という宿題のレポートに取り組んでいるとき、教科書の「非魔法界の人々(通常マグルと呼ばれる)は中世において特に魔法を恐れていたが、本物を見分けることが得手ではなかった。ごく稀に本物の魔女や魔法使いを捕まえることはあっても、火刑はなんの効果もなかった。魔女または魔法使いは初歩的な『炎凍結術』を施し、そのあと、柔らかくくすぐるような炎の感触を楽しみつつ、苦痛で叫んでいるふりをした」という記述を見つける場面がある∗11。また『幻の動物とその生息地』では、国際魔法使い機密保持法が制定された1692年∗12より前の時代を、「魔法使いがついに身をひそめるところまで追い込まれた暗黒の日々」「魔法使いの歴史上、とくに血塗られたこの時期」と表現している∗13。

14世紀から17世紀までの時期は、欧州で魔女狩りが巻き起こり激化していった時代と重なる。ローリングは、魔女狩りによって多くの女性がウィッチとして処刑された歴史的事実を踏まえたうえで、女性の魔術師を「ウィッチ」と呼称していると考えられる。

一方、トールキンの『指輪物語』にはアングマールの魔王(Witch-king of Angmar)が登場するが、魔王の正体は人間の男性である。このことから、トールキンは、ウィッチという単語を男女の区別なく使用していると考えられる。こうした言葉づかいは、魔女狩りの歴史とは切り離された、より古典的な用法といえるだろう。

(5)ウィッチと悪魔の関係性

OEDとTCDは、ウィッチを「ウィッチクラフトの実践者であり、悪魔などと取り引きすることで力を得た者」と説明していた。この点は、悪魔と契約するとされるウォーロックと共通している。

また、アングマールの魔王(Witch-king of Angmar)は、人々に恐れられる指輪の幽鬼の首領であり、冥王サウロンのもっとも強力な配下である。まだ人間であった時代に、アングマールの王はサウロンから魔力が込められた指輪を受け取り、闇の勢力に取り込まれた。人類の敵であるサウロンと取り引きしたアングマールの魔王は、悪魔と取り引きしたとされるウィッチの、王と呼ばれるのに、ふさわしい存在といえるだろう。

他方、ハリポタに登場するウィッチは、たんに女性の魔術師を指している。彼女たちは生まれつき魔法を使うことができ、悪魔などとの関係性はみとめられない。

(6)使い魔について

ウィッチ(魔女)のステレオタイプなイメージといえば、箒にまたがって空を飛び、大鍋であやしげな薬をつくり、猫や蛙といった使い魔を従えているというのが思いつく。

ハリポタでは、ウィッチもウィザードも箒にまたがって空を飛び、学校の授業では大鍋を使う。ウィッチであるハーマイオニーは猫を連れ、ウィザードであるネビルはヒキガエルを飼っていた。

使い魔は、英語でfamiliar(ファミリア)という。この言葉は、古フランス語のfamilier、ラテン語のfamiliāris、familia(世帯)に由来し、語源をたどるとfamulus(召使い)にまでさかのぼる。

OEDは、ファミリアについて一般的な用法を述べたあと「なじみの天使。守護天使。(死語)悪魔、精霊。人間と連携している又はその力に従属しているとされるデーモン」と説明している。

TCDは、名詞としてのファミリアの説明で「よく又は長く知り合いである人。人の、とくにウィッチなどの、彼または彼女の呼びかけに応じて、やってくるとされる精霊またはデーモン」などと説明している。

TCDが、使い魔とウィッチの関係性を強調しているのに対して、OEDは「ウィッチ」という単語を使っておらず、ウィッチと使い魔の関係性を明示することを避けているように感じられるのが興味深い。総じて、使い魔は「ウィッチと協力関係もしくは主従関係にある悪魔または精霊」といえそうである。

(7)D&Dにおけるウィッチと使い魔

じつはウィッチも、ウォーロックやソーサラーなどと同じく『ダンジョンズ&ドラゴンズ 4th edition サプリメント プレイヤーズ・オプション: 妖精郷の勇者』に、ウィザードのサブクラスとして、使い魔とともに登場している。ウィッチは、文脈によっては「魔女」と和訳されることもあるが、あくまで「ウィッチクラフトを行なう者」を意味しており、性別を問わない。

D&D4eによれば、ウィッチは、とある"あるじ∗14"から、永劫なる者たちしか知らなかった力を授かり、最も古い形の秘術∗15を実践する者たちである。ウィッチの"あるじ"は、使い魔を介してウィッチを導く。ウィッチが力を得るに至った経緯は様々で、個人的な望みや復讐を追求するために力を手に入れたウィッチもいれば、魔女団の中で育てられて力を身につけたウィッチもいる。ウォーロックがするのと同様に悪魔との契約を結んだあとで力を授かったウィッチもいれば、妖精の名付け親などに力を与えられたというウィッチもいる。また、この世界では、ウィッチは一般人から恐れられる存在である。ウィッチをうらやむウィザードは、ウィッチが持つ力をこの世から消そうとする。嫉妬に狂った神々に仕える僧侶∗16は、魔女狩りの手を差し向けてウィッチを追いつめ殺そうとする。∗17

ウィッチに魔力を注ぐ"あるじ"の正体は、女神、天使、魔王、悪魔など様々である∗17。使い魔は、猫や蛇や烏といった姿をとり、ウィッチとその"あるじ"の間で、力の中継ぎ役として働く。これらの使い魔は、ウィッチの魂と結びついており、超自然的な力を介してウィッチを導く∗18。この世のものならぬ強力な存在と親密なつながりを持つウィッチは、占いや予言の秘術のわざにすぐれている。使い魔たちも、魂の世界を深く見据えそこに描かれるパターンやイメージから未来を読み取る術を、ウィッチに教える∗19。

D&Dにおけるウィッチの最大の特徴は、使い魔を介して"あるじ"から魔力を授かったという点である。ウィッチに力を与える"あるじ"の正体は悪魔であることもあり、2-5でも触れたとおり、悪魔との契約から魔法を得たウォーロックとイメージが重なる。

また、現実世界における魔女狩りの歴史を踏まえたのか、D&Dにおけるウィッチも、人々に恐れられ迫害される存在とされている。占いを得意とするのは、(後述するように)語源的に占いと縁深いソーサラーを思い出させる。ウィザードとは水と油の関係らしいが、ウィザードという単語は、ウィッチの男性形とも、ウィッチと同義とも見なされてきた歴史がある。

1. 野村, 1987, p.8

2. 原文では「a hag, crone」。

3. 原文では「brack art」。

4. Rowling, 1997, p.45

5. 松岡, 1999, p.85

6. Rowling, 1997, p.77

7. 前掲書, p.50

8. 松岡, 1999, p.96

9. Rowling, 1997, p.220

10. 松岡, 1999, p.448

11. 松岡, 2001a, p.6

12. 松岡, 2001c, p.37

13. 松岡, 2001b, p.22

14. 原文では「a patron」。Thompson et al., 2011, p.86

15. 日本語版原文では「秘術魔法」(桂ら, 2012, p.42)、英語版では「arcane magic」(Thompson et al., 2011, p.86)。

16. 原文では「クレリック」。桂ら, 2012, p.42

17. 桂ら, 2012, p.42

18. 前掲書, p.43

19. 前掲書, p.45

なお、ハリポタに登場するウィザードは、男性の魔術師を指しており、彼らは生まれつき魔法を使うことができる。女性の魔術師であるウィッチも、生まれつき魔法を使うことができる。ウィザードやウィッチの子供は、学校に通って魔法の使い方を教わるが、ハグリッドは、まだ魔法学校に入学しておらず魔法について何も学んでいないハリーに「yer a wizard.∗2(おまえは魔法使いだ∗3)」と伝えている。学校に通っているかどうかは、「ウィザード」や「ウィッチ」という呼称とは関係がないようである。

序章で言及したとおり、D&Dは、ウィザードを「現実の構造を操作する、学問として魔法を修めた魔法使い」、ソーサラーを「天性あるいは血筋ゆえの魔力をふるう呪文使い」と設定している。ハリポタに登場する、生まれつき魔法が使えるうえに学校に通うウィザードは、D&Dがいうところのウィザードとソーサラーの性質を合わせ持っているといえる。

(2)ウィザードリーについて

Wizardryは、wizardの派生語である。

OEDは、ウィザードリーについて「一人あるいは二人以上のウィザードによる技術もしくは施法。ウィザードらしい又は魔法的な技。ウィッチェリー、ウィッチクラフト」と説明している。

TCDは「ソーサリー、魔法のこと」と説明している。

ハリポタには、物語の主要な舞台として「Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry(ホグワーツ魔法魔術学校)」という教育機関が登場する。ウィッチクラフトとウィザードリーは、ほぼ同義である。ローリングは、女性の魔術師はウィッチ、男性の魔術師はウィザードという具合に対応させており、学校名についても、ウィッチクラフトとウィザードリーというふたつの語を並べて対比させていると考えられる。

(3)ウィザードと悪魔の関係性

D&Dは、ウィザードを「学問として魔法を修めた魔法使い」と設定している。しかしOEDによれば、ウィザードが実践するとされるウィッチクラフトは、悪魔や悪霊の力を介して行なわれる。この点は、悪魔の力を借りるとされるウォーロックと共通しており、ウィザードとウォーロックの区別があいまいになっている。

なお、ハリポタに登場するウィザードについては、悪魔などとの関係性は認められない。他方、指輪物語にはガンダルフとサルマンという二人のウィザードが登場するが、ガンダルフが冥王サウロンと敵対したのに対して、サルマンは強大なサウロンの軍門に下ってしまった。サルマンの立ち位置は、2-5で言及したアングマールの魔王と似ており、サルマンは「悪魔と取り引きしたウィザード」と表現できそうである。

(4)ウィザードと杖

ところで、序章で言及したポストでは「ウィザードは研究と器物を通じて魔法を修得する」と説明されていたが、この器物(object)とは具体的に何のことを指しているのだろうか。

2-6でも触れたとおり、ハリポタのウィザードは、箒に乗って空を飛び、大鍋を使って薬をつくる。他にも様々な道具を使うが、なにより重要とされるのは杖である。ハリーは宿敵ヴォルデモートと最強の杖の所有権をめぐって争い、競り勝ったことで、最終的にヴォルデモートを滅ぼした。また、かつてホグワーツ魔法魔術学校の生徒だったハグリッドは、退学するときに杖を折られ、魔法の使用を禁じられていた。指輪物語でも、蛇の舌グリマがガンダルフを警戒して、彼の杖を取り上げるよう衛士に命令していた。悪の冥王に味方したサルマンは、主人公たちに敗北したあと、ガンダルフによって杖を折られて力を失った。

ウィザードの杖は、魔法を使うための道具であると同時に、彼らの力の象徴としても描かれている。

ただし、ハリーは杖を手に入れる前にも、丸刈りにされた髪を一晩で元通りにしたり、ガラスケースのガラス板を消し去ったりと、無意識に魔法を使ったことがあった。魔法を使うとき、かならずしも杖が必須ではない場合もあるようである。∗4

1. 野村, 1987, pp.8-9

2. Rowling, 1997, p.42

3. 松岡, 1999, p.79

4. ちなみに、俗語や慣用句に特化したオンライン辞書サイト「Urban Dictionary」では、「ウィザードは、魔法の道具を使い、もしくは呪文の唱え方またはその他の方法を知る人のこと」などと説明されている。(by idefinestuffyoudontknowabout February 9, 2023, https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Wizard, 2024.10.21)

【4】ウォーロックとウォーラック

(1)ウォーロックについて

Warlockは、古英語のwǽrlogaに由来する。wǽr(真理)とléogan(嘘を言う)が合わさった言葉で、「偽誓者」あるいは「裏切者」を意味する。語源をたどると古サクソン語のwârlogoにまでさかのぼる。原意は「欺く人」である。warlockは1460年頃にはウィッチと同義になり、ウォーロックという語はつねに男女両方の魔術師について用いられた∗1。

D&D5eによれば、ウォーロックは「他次元界の存在との契約から得た魔法を使う者」である。

OEDは、第4義で「悪魔と盟約することで、神秘的で邪悪な力を得た者。ソーサラー、ウィザード。…ウィッチに相当する男性」と説明している。なお、第1義から第3義までは、すでに廃れた用法であるとしながら「誓約を破棄した者(oath-breaker)、裏切者」「悪魔、サタン」「(人間に敵対する)野蛮な又は怪物的な生き物。この単語は巨人、人食い人、神話上の獣などに適用される」と説明しており、ウォーロックは、かつては人間以外の存在も指していた言葉だったと分かる。

ちなみに、ウォーロックが破棄するという「誓約(oath)」について、OEDは「声明の真実性、または約束もしくは契約の拘束力を証明するために、神(あるいは異教の神霊もしくは崇敬または尊敬される存在)に対しておこなう厳粛な又は正式な請願」と説明している。かみ砕いて言えば、誓約とは「神と交わした固い約束」である。

また、ウォーロックの派生語としてwarlockryがある。OEDは「ウォーロックリーは、(男または男性たるものが)魔法を実践すること。ウィザードリー」と説明しており、「ウォーロック」という単語が、もっぱら男性の魔術師を指していることを示唆している。しかし先述したとおり、ウォーロックという語はつねに男女両方の魔術師について用いられていたため、(女性の魔術師であるウィッチに対応させて)男性の魔術師をウォーロックと呼ぶ根拠は無い∗1。

なお、TCDは「ウォーロックは、ウィザード、魔術師のこと(スコットランド語)。デーモン。金属では傷つけられることのない戦士(Dryden、誤用)∗2」と、特異な説明をしている。じつはOEDも、ウォーロックの第5義として「Drydenによる解釈では、ある種類の金属によって負わされた傷に対して魔法的な耐性を持つ戦士。死語」と紹介している。

Drydenが誤釈したという「ある種類の金属では傷つけられることのない戦士」とは、いったい何のことだろうか。

これは、トロイアの英雄アイネイアスが戦闘中に負傷したことについて、英国の詩人John Dryden(1631~1700)が「思うに、彼は、スコット人がよく言うところの、鉄に害されないとも、鉛に害されないともいわれる男、warluck(ウォーラック)ではなかったのだろう∗3」〔筆者訳〕と記述したことに関連している。

(2)ウォーラックについて

Warluck(ウォーラック)は、warlockの異綴である。

Drydenが活躍した時代、スコットランド人は、悪魔の呪文によって、銃撃をまぬがれることができると信じていた。

たとえばダンディー子爵John Graham (1648~1689)は、くりかえし戦闘から生還し、暗殺を回避したことで、スコットランド南西部の民衆から、彼は闇の力の特別な保護下にあり不死身なのだと信じられていた。ふつうの銃弾や鉄砲ではGrahamを傷つけることができず、彼の命を奪ったのは銀の弾丸だった、そんな物語も伝わっている。∗4∗5

セントアンドリュース大司教James Sharp (1618~1679)は暗殺者に2度襲われたが、1度目の襲撃は、その場に居合わせた司教が誤射されて失敗した。2度目の襲撃は成功したが、ソーサリーやウィッチクラフトを実践していたとされるSharpの遺体は傷ひとつ無く、銃弾が当たった場所には青いアザや黒いアザがあるばかりだったという。∗4∗6

Drydenは、このような効果を持つ銃弾避けの呪文を用いた戦士を「ウォーラック」と呼んだのである。

しかし4-1で確認したとおり、ウォーラック(ウォーロック)は元来「魔術師」を意味しており、Drydenが想定したようなウォーロックと銃弾避けの呪文との関連性は、みとめられない。∗4

(3)魔法戦士という訳語

『ハリ・ポッターと賢者の石』の登場人物ダンブルドアは「Chief Warlock∗7」という肩書きを持っているが、この語について松岡(1999)は、首席魔法使いでも最高位魔術師でもなく「魔法戦士隊長∗8」という訳をあてている。非常に雄々しく武闘派な印象を受ける名称だが、あるいは、OEDとTCDが紹介している「魔法によって、鉄や鉛で傷つけられないようにした戦士」という、Drydenによる(誤った)解釈を踏まえた翻訳なのかもしれない。

鉄製の刀剣で斬りつけられても、鉛製の銃弾を撃ち込まれても、傷ひとつなく涼しい顔をしている魔術師というのも、なかなか魅力的な存在である。∗9

1. 野村, 1987, p.8

2. 「誤用」と断定しているのは1998年版。2003年版以降では「標準外」と、やや控えめな表現をしている。

3. Scott, 1808, pp.163-164

4. 前掲書, p.164

5. Barrington, 1911, pp.81-82

6. Sharpが魔術を実践していたというのは、Robert Wodrowの主張による。しかし4人の外科医による検死でこのことは否定されており、Thomas Stephenは悪意にもとづく中傷であると批判している。Stephen, 1839, p.639

7. 原文では「Chf. Warlock」。Rowling, 1997, p.42

8. 松岡, 1999, p.80

9. Urban Dictionaryでは「ウォーロックは、ウィザードが自然に年老いたもの。60歳という高齢に達すると、ウィザードはウォーロックに進化する」などと説明されている。(by FrostyJack December 11, 2015, https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Warlock, 2024.10.21)

なお『指輪物語 王の帰還』には、ガンダルフが、アングマールの魔王(Witch-King of Angmar)について「King of Angmar long ago, Sorcerer, Ringwraith, Lord of the Nazgûl, a spear of terror in the hand of Sauron, shadow of despair.∗2∗3(これぞ遠い昔のアングマールの王にして魔術師、指輪の幽鬼にしてナズグルたちの首領、サウロンの手にある恐怖の槍、絶望の影ですじゃ∗4)」と説明する場面がある。

トールキンは、ウィッチについて男女の区別をしていなかった一方で、ウィッチとソーサラーを同一視していたか、非常によく似た存在と考えていたと思われる。

(2)ソーサリーについて

Sorceryは、古フランス語のsorcerie、さらに後期ラテン語のsortiār(くじを引く者)に由来し、語源をたどると古典ラテン語のsors(くじ)にまでさかのぼる。

OEDは、ソーサリーについて「魔法や呪術∗5を使うこと。魔術を実践すること。ウィッチクラフト」と説明している。

TCDは「悪霊の助けを得て行なう占術のこと。呪術、魔法、ウィッチクラフト」と説明している。∗6

(3)あいまいな境界線

OEDは、ソーサラーをウィザードと同義とする。ウィザードはウィッチクラフトを実践する者であり、ウィッチクラフトは悪魔や悪霊の力を借りて行なう術法である。TCDは、ソーサリーは悪霊が関連する占術であるとしている。こうしたことから、ソーサラーも悪魔や悪霊と無縁ではないと考えられ、ソーサラーとウィザードの境界はあいまいである。

また、ウィザードだけでなくウォーロックも悪魔や悪霊の力を利用するため、三者の違いはいよいよあいまいになる。このことは、4-1で示した、ウォーロックについての「ソーサラー、ウィザード。…ウィッチに相当する男性」というOEDの説明が象徴的である。

ハリポタのダンブルドアは、the greatest wizard∗7(最も偉大な魔法使い∗8)であると同時に、Chief Warlock(魔法戦士隊長)の肩書きを持ち、「Grand Sorcerer∗9(大魔法使い∗10)」という称号を帯びている。ハリポタの世界では、ウィザードは、ウォーロックとソーサラーを兼ねることができるようである。

(4)ソーサラーの特殊性

ウィザードとウォーロックとソーサラー、この三者の違いはあいまいで、はっきり区別することが難しい。しかし、差別化できる余地が無いわけではない。

ソーサラーは後期ラテン語のsortiarius(占者)に由来し、語源である古典ラテン語のsorsは「くじ」や「運命」を意味する。つまり「くじによって運命を占う者」を含意していると考えられるわけである。事実、TCDは「ソーサリーは、悪霊の助けを得て行なう占術のこと」と説明しており、ウィザードやウォーロックの説明には無かった「占い」の要素を強調しているように思われる。さらにsorsは「地位、身分、性別」も意味しており、社会的な階級や、生まれついた属性をも指している。

あるいは、このように語源が持つ複雑な意味合いを踏まえて、D&Dは、ソーサラーを「天性あるいは血筋ゆえの魔力をふるう呪文使い」と設定しているのかもしれない。∗11

1. 野村, 1987, p.9

2. Tolkien, 2003, p.99

3. 下線は筆者による。

4. 瀬田, 1974, p.150

5. 原文では「enchantment」。

6. ただしラッセルによれば、14世紀末頃の英語の用法では、マジックは複雑で高度な知的体系を含むものとして、単純なソーサリーから区別されていた。野村, 1987, p.9

7. Rowling, 1997, p.77

8. 松岡, 1999, p.154

9. 原文では「Grand Sorc.」。Rowling, 1997, p.42

10. 松岡, 1999, p.80

11. Urban Dictionaryでは「ソーサラーは、帽子をかぶっていないウィザードのこと」などと説明されている(by JocieLD May 29, 2021, https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Sorcerer, 2024.10.21)。Urban Dictionaryには、このような冗談半分の記事が多く掲載されている。

(1)メイガスについて

Magusは、ギリシア語のmagosに由来し、語源をたどると古代ペルシャ語のmagusにまでさかのぼる。

OEDは、メイガス(マグス)について「複数形はMagi(メイジャイ、マギ)」「歴史的には、古代ペルシャの祭司階級の一員、古代の歴史家によれば、もとメディアの一部族。したがって広義では、東洋の魔術と天文学に精通する者、古代の魔術師あるいはソーサラーをいう」と説明している。

TCDは「(古代ペルシャにおける)祭司または祭司階級の構成員。東の魔術師。魔術師。(帽子をかぶって)幼子キリストに贈り物をささげた東方の三博士のひとり」と説明している。

なお3-1で言及したとおり、ウィザードもまた、東方の三博士(マギ)のイメージを内包している。

(2)メイジについて

Mageは、magusを英語化したものである。6-1で触れたとおり、magusは古代ペルシャの祭司、もしくは聖書が伝える東方の三博士のことである。

AD&D2eによれば、メイジは「総ての種類の魔法を研究し、多種多様な呪文を覚えている人々」であり、その幅広い知識は冒険でもおおいに役立てることができるという∗1。また、メイジには「魔道士」の訳があてられることがある∗2∗3。

OEDは、メイジについて「魔術師。転じて、並外れた知恵と学識を持つ人」と説明しており、「(死語)メイジャイのひとり。メイガスを見よ」と付記している。先述したとおり、メイジャイは、古代ペルシャの祭司メイガスの複数形である。

TCDは「メイジは、メイガスまたはソーサラーのこと」と説明している。

AD&Dにおけるメイジは、ウィザードのグループに属する基本クラスである。ウィザードは、魔力の支配者たろうとし、知恵と知識を頼りに生きる者たちである。ウィザードのグループは、様々な魔法の分野で働いている魔術師を扱っているが、その中でもメイジは、もっとも多才なタイプの魔術師である。魔法の使用方法や分類、系統を限定せずに多種の呪文を使用できるため、多くの異なった状況にも対応できる。そのかわり、スペシャリストと呼ばれる特定の魔法体系に熟練したウィザードに比べると、専門化した呪文を学ぶという点では限られた能力しか発揮できない。∗4

良くいえば万能、悪くいえば器用貧乏というところだろうか。

ウィザードは、各人が得意とする専門分野の魔法をそれぞれ極めようとする魔術師であるのに対して、メイジは、専攻にこだわらず多種多様な魔法を網羅することを目指す魔術師といえそうである。∗5

1. 大貫, 1990, p.25

2. たとえばD&D5eのシナリオ「Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage」(Wizards RPG Team, 2018)の和訳タイトルは「ウォーターディープ: 狂える魔道士の迷宮」であり、メイジを「魔道士」と訳している。(ウィザーズRPGチーム, 2019)

3. 「魔道士」は、昨今の日本語にいろいろな経路で使用頻度を増している語である。鶴岡, 島田, 奥山, 2002

4. 大貫, 1990, pp.30-31

5. Urban Dictionaryでは「メイジは、ウィザードやソーサラーとは異なり、魔法を発現させるための杖を必要とせず、かわりに手を用いる、魔法に熟達した使い手のこと」などと説明されている。(by Detranova August 4, 2003, https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Mage, 2024.10.21)

ウィッチ: 使い魔を介して、この世のものならぬ存在から力を授かった魔術師。

ウィザード: 学問として魔法を修め、知恵と知識をたのんで生きる魔法使い。

ウォーロック: 神との誓約を破り、悪魔との契約から得た魔法を使う者。

ソーサラー: 運命を占い、天性あるいは血筋ゆえの魔力をふるう呪文使い。

メイジ: すべての種類の魔法を研究し、多種多様な呪文を覚えている魔道士。

もちろん、語源や辞書的な語意を一切無視して、独自の設定を作り出すことだってできる。

ウィッチを、絶望した魔法少女の成れの果てにしてもいい。ウィザードを、人狼に変身する能力を持つ魔術師にしてもいい。ウォーロックを、法と秩序を護る魔法使いにしてもいい。ソーサラーを、魔力を持たない庶民を支配する圧政者にしてもいい。メイジを、教会の管理下に置かれている魔道士にしてもいい。

とくに小説や漫画などに種々の魔術師を登場させたいときは、実際の語源や語意にこだわらず、解釈も設定も作り手の好きなようにすることを、筆者は強く推奨する。

2024.10.14(最終履歴, 2025.11.7加筆)

「このまえネットで見かけた『魔法を使うウィザードは、女性ならウィッチ、杖を使わないならメイジ、帽子をかぶらないならソーサラー、60歳を過ぎたらウォーロックになる』という、雑すぎる分類法を図化してみた。」(筆者がX(旧Twitter)に投稿したもの, 2024.10.23, https://x.com/thunderbolt914/status/1849026148484943967)

参考文献

・『The Chambers dictionaryn』(Edinburgh, Chambers, 1998, 2011)

・『Oxford English Dictionary』(London, Oxford University, 1933, 1989)

・『Oxford Latin Dictionary』(London, Oxford University, 1968)

・『Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language』(NewYork, Rondom House, 1989)

・「Urban Dictionary」(https://www.urbandictionary.com/)(2024.10.22)

・ウィザーズRPGチーム『ダンジョンズ&ドラゴンズ 5th edition ウォーターディープ: 狂える魔道士の迷宮』(ホビージャパン, 2019)

・小口偉一, 堀一郎 監修『宗教学辞典』(東京大学出版会, 1973)

・田中秀央 編『増訂新版 羅和辞典』(研究社, 1966)

・ハイガイ/AJ, https://x.com/highgai(2024.10.2)

・クック, D. Z. 編, 大貫昌幸 監修『アドバンストダンジョンズ&ドラゴンズ 2nd edition プレイヤーズハンドブック』(新和, 1990)

・サリヴァン, L. E. 編, 鶴岡賀雄, 島田裕巳, 奥山倫明 訳『エリアーデ・オカルト事典』(法蔵館, 2002)

・トールキン, J. R. R. 著, 瀬田貞二 訳『指輪物語3 二つの塔(上)』(評論社, 1973)

・トールキン, J. R. R. 著, 瀬田貞二 訳『指輪物語4 二つの塔(下)』(評論社, 1973)

・トールキン, J. R. R. 著, 瀬田貞二 訳『指輪物語5 王の帰還(上)』(評論社, 1974)

・トールキン, J. R. R. 著, 瀬田貞二 訳『指輪物語6 王の帰還(下)』(評論社, 1975)

・トンプソン, R., ポサス, C. & タウンゼンド, S. 編, 桂令夫, 岡田伸, 滝野原南生, 楯野恒雪, 塚田与志也, 柳田真坂樹 訳『ダンジョンズ&ドラゴンズ 4th edition サプリメント プレイヤーズオプション: 妖精郷の勇者』(ホビージャパン, 2012)

・ミアルズ, M. & クロフォード, J. 編, 桂令夫, 岡田伸, 滝野原南生, 楯野恒雪, 塚田与志也, 柳田真坂樹 訳『ダンジョンズ&ドラゴンズ 5th edition プレイヤーズハンドブック』(ウィザーズ・オブ・ザ・コースト, 2022)

・ラッセル, J. B. 著, 野村美紀子 訳『魔術の歴史』(筑摩書房, 1987)

・ローリング, J. K. 著, 松岡佑子 訳『ハリ・ポッターと賢者の石』(静山社, 1999)

・ローリング, J. K. 著, 松岡佑子 訳『ハリ・ポッターとアズカバンの囚人』(静山社, 2001)

・ローリング, J. K. 著, 松岡佑子 訳『ホグワーツ校指定教科書I 幻の動物とその生息地』(静山社, 2001)

・ローリング, J. K. 著, 松岡佑子 訳『ホグワーツ校指定教科書II クィディッチ今昔』(静山社, 2001)

・Barrington, M.『Grahame of Claverhouse, Viscount Dundee』(London, Secker, M., 1911)

・CHAMP GNE, https://x.com/smthnclssic(2024.10.2)

・Cook, D. Z.『Advanced Dungeons & Dragons Player's Handbook 2nd Edition』(Cambridge, TSR, 1989)

・Mearls, M. & Crawford, J.『Dungeons & Dragons 5th edition Player’s Handbook』(Renton, Wizards of the Coast, 2014)

・Noyes, G. R. ed.『The Poetical Works of John Dryden』(Boston, Houghton Mifflin Company, 1909)

・Rowling, J. K.『Harry Potter and the Philosopher's Stone』 (London, Bloomsbury, 1997)

・Russell, J. B.(1980)『A History of Witchcraft: Sorcerers, Heretics & Pagans』(London, Thames & Hudson, 1980)( New York, W. W. Norton, 2007)

・Scott, W.『The Works of John Dryden』(London, Ballantyne, J., 1808)

・Stephen, T.『The life and times of Archbishop Sharp, (of St. Andrews)』(London, Rickerby, J. & Lane, S., 1839)

・Thompson, R., Pozas, C. & Townshend, S.『Dungeons & Dragons 4th edition Player's Option: Heroes of the Feywild』(Renton, Wizards of the Coast, 2011)

・Tolkien, J. R. R.(1954)『The Two Towers: bring the second part of The Lord of the Rings』(London, Harper Collins, 2003)

・Tolkien, J. R. R.(1955)『The Return of the King: bring the third part of The Lord of the Rings』(London, Harper Collins, 2003)

・van cartier, https://x.com/christopherXCI_(2024.10.2)

・Wizards RPG Team『Dungeons & Dragons Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage』(Renton, Wizards of the Coast, 2018)